女性

- 本人確認

- 機密保持契約(NDA)

- インボイス発行事業者 未登録

- 販売実績 145

- 評価 5.0

- フォロワー 113

あなたの気持ちにあたたかく丁寧に寄り添い、知的・発達障害、介護相談や、心を込めた文字代筆をします♡

出品サービス(13件)

もっと見るスキル・知識

もっと見る経験職種

ライフスタイル・その他 / その他 経験年数 : 24年

得意分野

・障害福祉 発達障害 1,000円〜

子どもから大人までの知的障害・発達障害(自閉症・アスペルガー症候群・ADHD・LD・場面緘黙など)の相談にのります。 私は発達障害かもしれない…という相談にも何度ものったことがあり、診断の有無は問いません。 学齢期・進学・就労・手帳はどうする?など幅広くご本人やご家族、企業の方などとお話しできればうれしいです。 実は私自身、HSP気質の繊細さんです。共感することが得意です。

・介護福祉 1,000円〜

介護相談をどこにすればいいのかわからない方・在宅介護をしている方・認知症の対応に疲れている方の思いにあたたかく寄り添い、お悩みに耳を傾けます。 在宅介護歴10年。介護支援専門員や介護福祉士の資格を取得しています。 相談者側・支援者側両方の気持ちがわかることが私の強みです。 自分の親なのに優しい気持ちになれない、もう限界…。私もそんな気持ちをもったことがあります。一緒に肩の荷おろしませんか。

・手紙などの代筆・命名書作成 1,000円〜

書道歴30年。 文字を書くことが大好きです。 水性ボールペンでの楷書文字、縦書きであれば少しくずした行書が得意です。 直筆の手紙などはお相手の心に響くコミュニケーションの大きな手段だと思っており、私自身もよく手紙を書きます。 知人から命名書を頼まれたこともあったり、大晦日の祝箸に名前を入れたりするのも私の家族の役割です。 自分の好きな文字でお役に立つことができればうれしいです。

- 発達障害

- ASD

- ADHD

- 障害者雇用

- 教育

- HSP 繊細さん

- 在宅介護

- 認知症

- 手紙代筆

- 命名書作成

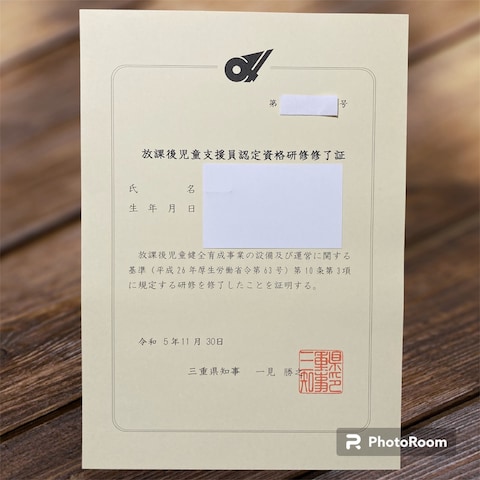

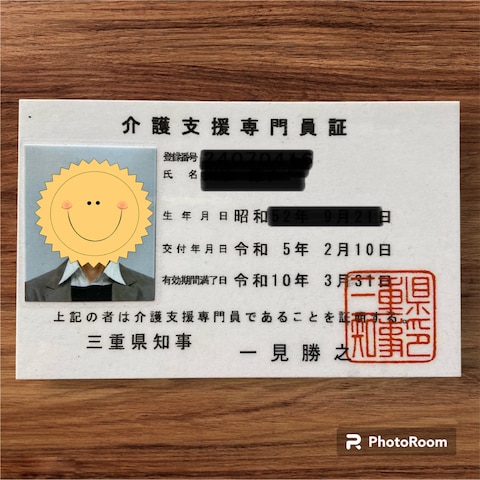

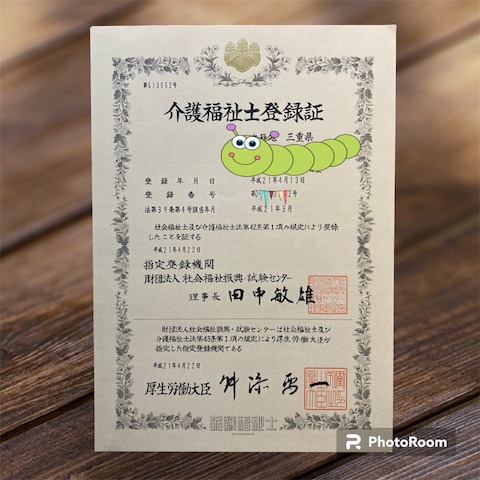

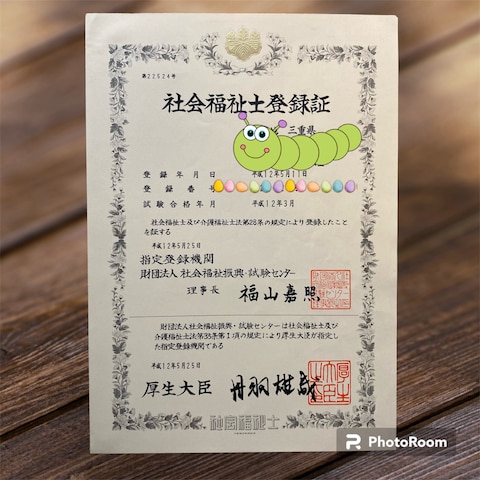

資格・検定

社会福祉士 取得年 : 2000年

ケアマネジャー(介護支援専門員) 取得年 : 2008年

介護福祉士 取得年 : 2009年

ポートフォリオ

もっと見る経歴

もっと見る職歴

社会福祉法人 旧作業所(現生活介護事業所) 2000年4月 〜 2005年3月

・支援員 / チーフ 支援員 / その他 2000年4月 〜 2005年3月

主に知的障害・発達障害をもつ18歳以降の生活支援や、仕事(作業)を通してできることを増やしていく取り組みを行いました。 働くこと・生きがいを大切にする事業所で、私は紙漉き班・製菓班の担当を担いました。 障害の程度によりそれぞれできることは異なりますが、工程を細かく分けることで誰もが参加できる形を作ることが私の得意分野です。 紙漉きであれば ① 牛乳パックを切り開く ② 煮た牛乳パックから外側の紙をめくり、つるつるのポリエチレンをはがす ③ 残った紙部分をちぎる→更に細かくちぎる ④ミキサーにちぎった紙と計った水を入れてスイッチオン ⑤ 紙漉き液を作る ⑥ 網を敷いた紙漉き枠で液をすくう ⑦ 紙漉き枠から網を外し、タオルの上に置く ⑧ その上に布をそーっと置き、綿棒のようなものでパン生地を広げるように水気を切る(コロコロと命名♪) ⑨2日乾かしたあと、はがきにするため郵便番号のハンコを押す ⑩ はがきとして販売できるように重さを検品 ⑪ 3枚ずつ袋詰め → 完成!! 重度・最重度の方が所属するグループでしたが、何度もの練習を重ねることにより最終的には私たち支援員が声掛けをするだけで取り組むことができるようになりました。 その中で仲間同士の会話も生まれます。 「なんでミキサーに水を入れる時、こぼれるのかなー?」→「立って入れたらいいんじゃない?」 「Sさん、ハンコ押すのじょうず~!」(同じ位置に押すことができるように治具を作りました) あたたかーい雰囲気から出てくる言葉。 ほぼ自発的な言葉がないSさんからのいきなりの「ナスたべた。みそしるのんだ」。 あまりにびっくりして私はお母さんに連絡帳で伝えました。すると、朝食がなすの味噌汁だったとのこと。お母さんも一緒に喜んでくださり、私はとても幸せな気持ちになったのでした。 保護者の方ともとても近い距離で、悩みごとなどの相談に乗ったり、一緒にバザーや草刈りをしたりと、ご家族からもたくさん学ばせていただいたことは、今の私の財産でもあります。 生きがいも大切にする事業所。働いて得た工賃の一部はみんなのリクエストから、カラオケやボウリング・買い物などのお出かけで使った他、「旅行に行きたい」という言葉を受けて一泊旅行の実践につながりました。地元の郵便局に協力を得て、まずは一人ずつ口座を作りました。毎月の工賃の中から1,000円ずつ貯金。一人ずつATMで入金していきます。そのうち、貯金をするといいことがあると思った最重度のKさんは、工賃をもらうと必ず「ちょきん!」と言うように。貯金がパニックを止めたこともありました。 1年ほど経った頃みんなの不安が…。 「いつ旅行に行けるの?」。その気持ちを受けて私たち支援員は「貯金実行委員会」を提案。「やりたーい!」とみんな。 3つあるグループの中から各2名ずつ計6人が代表に選ばれ、私ともう一人の支援員が支えながら「どうすればみんなの不安が減るかな」を考えました。 「今まで溜めた1,000円がいくつあるのか紙に書いたらどうかな」「それがいっぱいになったら旅行に行けるってことにしない?」「でも初めてのお泊りって心配。大丈夫かな」。 たくさんのすてきな案があがり、支援員も忙しくなってきました。1,000をたくさん書いた紙を一緒に掲示したり、事業所でお泊りの練習も行い、今まで見えなかった不安さや夜の過ごし方もわかって、私たちの勉強になったことは間違いありません。 そのあとは「旅行実行委員」が大活躍。ここでも私がみんなと共に考えていけることとなりました。 行先を絞ってグループのみんなの意見を聞き、また実行委員会に戻す。旅行代理店に出向き「このお金で行けることろはありますか?」と聞きに行ったり、宿が決まれば下見にも一緒に行ったり。支援員は後方支援のみ。でも何を見てくるか・聞いてくるかは何度も実行委員会で確認です。下見に行ったあと、露天風呂の説明を聞いた知的障害・ダウン症のOさんは、みんなの前で「おそと おふろ あつい」と発表。こみ上げるものがありました。 旅行は、水族館がメイン。なんと観光バスでの移動。乗った瞬間みんなが拍手。忘れられません。バス内ではカラオケは歌いたい放題、夜の宴会もグループごとの出し物などで盛り上がりました。 実行委員さんは、お世話してくださった宿の方へのお礼も欠かしませんでした。何も伝えていないのに正座をして深々と頭を下げる姿。「ありがとうございました」の感謝の言葉。 私はすばらしい体験・経験をしました。 この事業所は、私が高校2年生の時にボランティアで訪れたことが出逢いのきっかけでした。 「寄り添う」ことを教えてもらった大切な場所です。

社会福祉法人 旧作業所(現就労継続支援B型事業所) 法人内異動 2005年4月 〜 2007年6月

・洋菓子工房 / チーフ 支援員 / その他 2005年4月 〜 2007年6月

一番目に働いた社会福祉法人が、新しくB型事業所を作り、そこで製菓作業にかかわっていたメンバー数人と共に新しい仲間も加わって、クッキーやケーキ作りに取り組みました。 重度の方でも製菓で力を発揮できる人は異動。「新しいところは不安だけど、みんなで行けば大丈夫」と意気込んで始めました。 正規私一人・パートさん一人で、利用者さん8人(手がが足りない時は応援に入ってもらい利用者さん更にプラス4人等)で、クッキー各種をはじめパウンドケーキ・チーズケーキ・ガトーショコラ・フォンダンショコラ・プリン作りに取り組みました。 障害の程度は様々。重度・中度や、過去に一般企業で働いていた方、ここで練習して一般就労を目指す方など。知的障害をメインとしながらも発達障害を重複する方・吃音で言葉を発しにくい方・精神疾患もあり気分の波がある方など、みんな違うけれど、目的はおいしいお菓子を作ること。 製菓室の横には店舗スペースがあり、その空間づくりも利用者さんと共に考えました。 障害をもつ方が作るお菓子をお情けで買ってもらうという意識は私の中には全くなく、むしろデパートに並ぶケーキに負けないものを作るという気持ちで望み、仕事後に製菓教室に通い、先生の優しくて愛のある厳しい指導を受けたことも懐かしい思い出です。 私が一番大切にしたのは、利用者さん同士の関係です。どこで働いても「人間関係の悩み」はついてきて、実際これまでにもつらい思いをしてきた利用者さんがたくさんいました。お菓子を作ることは、それぞれができることを分担すれば利用者さんだけでもできる。私とパートさんが大切にしたのは、最終的なお菓子の点検はもちろん、利用者さん同士のコミュニケーション・悶々とした気持ちを持ちこさないことでした。そのために話し合いをすることもよくありました。 《 事例① 》 精神疾患をもつPさん。この事業所には製菓班の他に受注班(軽作業)がありました。初めは受注班にいたのですが、大きな態度で仲間にものを言うことがあり、周りの利用者さんたちは一歩引いてしまっている状態が続いていました。スタッフ間で話し合いをし、心機一転新しい製菓の環境で、製菓歴数年ある仲間から一から作業を学ぶ形でルーキーとして入っていけば変わるのでは…との期待から製菓メンバーとして配属されました。知的障害はそれほど重くはなく、覚えれば生地作りも軽量もどんどんこなします。 今までにいた仲間はどちらかというと控えめで、何かを言われてしまうと委縮してしまいます。それだけは避けたいと思っていました。私はPさんより年下でしたが、製菓歴は長い。Pさんも周りの仲間のことも大切にしたい気持ちで必死でした。伝えなければいけない時はこっそりPさんを呼んでその時に伝える。そして一番良かったのは、Qさんの存在でした。Qさんは重度。でもとても明るくて製菓室をパッと明るくしてくれる。製菓室の作業台にはそれぞれ収納の引き出しがついています。例えばPさんがいる所の引き出しに入っている「ゴムベラ」と取りたい時、初めはみんな躊躇していました。声をかけようかなーと思っていた時Qさんが「Pさーん、ゴムベラ取らせてねー」と言ったんです。Pさんは「はーい! いいよー」と。Pさんの優しい言葉を私もみんなも初めて聞きました。仲間同士が作った絆。Pさんは笑顔がとても増えて、スタッフを介しながらみんなともおしゃべりができるようになりました。 《 事例② 》 利用者さんの工賃は、このお菓子を販売した中から材料費や経費などを差し引いたものから出ます。 工賃を上げるためには、販売活動にも力を入れなければなりません。材料を買い出しに行く車内での会話。 「僕は話すのが苦手なので、いらっしゃいませーと言えないです」「営業に行くときとても緊張する」。 そんな本音も言えるようになってきた製菓班。 「まずは心の中だけでもいい。挨拶だけでもいい。できることからやっていこう」 と伝えました。 そのあと…なんと、恥ずかしがり屋さんのRさんとSさんとの製菓室での「おっはよう!」の挨拶! 人見知りをしないQさんの「いらっしゃいませー」に始まり、「このケーキには何が入っているの?」の質問に「バナナとヨーグルトと…」と答えるRさん。言いたい気持ちはたくさんあるけれど一緒にいる人しかわかりづらい言葉を話す自閉症のTさんの代弁をする吃音のUさん。たくさんの人にドキドキしながらも売り上げの計算機をたたいて「〇〇円です」と答えるSさん。 もう感動的で仕方がありませんでした。 私にとっては宝物の実践です。 利用者の方からたくさんの学びを得ました。

障害者就業・生活支援センター 2007年8月 〜 2015年3月

・相談員 2007年8月 〜 2015年3月

学歴

市立〇〇小学校 1984年4月 〜 1990年3月

小学3年生で同じクラスになったAちゃん。朝の会・帰りの会、音楽、体育、給食、遠足、運動会などはクラスで一緒に過ごし、その他は「なずな」というクラスへ勉強に行っていました。今思うと「なずな」は特別支援級でした。 Aちゃんは今考えると知的障害の重度程度でしょうか。でもクラスのムードメーカーで、漢字を読むことはできないのにみんなの提出物を配布することが大好きで、クラスメイトの名前は漢字でも読むことができました。 幼い頃私は人見知りでした。自分から友達に話しかけることはまずなかったのですが、Aちゃんになら心を許して話すことができたのです。 ランドセルを一緒に開けて教科書を出すお手伝いや、机の中を一緒に整理することで仲は深まっていき、Aちゃんといることが私の支えになりました。Aちゃんも私を友達として見てくれました。 Aちゃんと一緒に過ごすうち、その周りにも友達が増え、小学校生活を楽しく過ごすことができたのです。 5年生のドッジボール大会の時のこと。これは全校行事でした。 私たちクラスのみんなは「Aちゃんも自分たちも一緒」との思いが強く、ボールを怖がるAちゃんに寄り添いながらも1対1のキャッチボールで練習したり、ドッジボールが得意な子がAちゃんの方にボールが来た時にがんばってフォローしたり…という形をとりながら、休み時間には練習・体育の時間も練習。 本番当日。なんとAちゃんは学校に来れませんでした。 今まで体調不良以外に休んだことのないAちゃんが休んだことは、私にとってはとてもショックでした。 私たち5年生はクラス替えなく、持ち上がりで6年生になりました。先生は変わりましたが。 ドッジボール大会の時期になった時、みんなの気持ちは同じ。 「Aちゃんと一緒にドッジボール大会に出たい」。 Aちゃんは「なずな」の時間、2年生同士の試合に入ると、強烈な横投げでボールを飛ばしとてもうれしそうでした。 「私だってボールが怖い。小柄な私はコートの中で逃げることに必死。この場面でAちゃんを助けることは難しい」。そんな思いを抱えながらクラスみんなでAちゃんのことを考えました。 そこで出した答え…、「Aちゃんは内野に入らず外野にいるだけにすれば怖くないんじゃない?」。 全校行事なので児童会の役員さんに検討してもらわなければなりませんでした。クラスの代表者を通じて児童会に提案。当日は5年生対6年生の試合もあり、5年生からは反対意見も出ましたが、お互いに納得する形でクラスの案も取り入れてもらうことができたのです。 大会当日、Aちゃんは元気に学校に来て、思いっきりドッジボールを楽しみました。私自身はコート内を逃げ回っていましたが、Aちゃんと一緒に過ごすことができたことが何よりもうれしかったことを覚えています。 私はこの5年生から6年生にかけて「配慮」ということを学びました。今でもこの体験は糧になっています。 大人になってから聞いたのですが、私が通っていた小学校は「特別支援教育」にとても熱心だったと聞きました。今思うと「障害」という言葉は一切ありませんでしたが、私より3~4つ下の学年には、障害用のバギーカーに乗ってお母さんと通学するBくんがいました。Bくんのために学校は「なずな」のクラスに、トイレとシャワー室を作ったのです。 今でも私はこの小学校の先生とのつながりがあります。 一度は、市の教育委員会のお声がけで先生向けに「障害のある児童が、小学校で身につけておいた方がいいこと」の内容で講演会をさせていただきました。 その他、私は「全国障害者問題研究会」の会員なのですが、三重支部の勉強会で当時の小学校の先生とも一緒に学んでいます。 このAちゃんとの出会いから、私は小学3年生の頃から「将来福祉の道に進みたい」と思うようになりました。 これがきっかけで今の私がいます(*^^*)

市立〇〇中学校 1990年4月 〜 1993年3月

控えめながらも生徒会役員を2度つとめました。 当時近所の一つ上のなんでもできる友達にあこがれていて、その友達のようになりたいと思っていたのがきっかけです。 その頃、校則改正に取り組んだことがとても印象に残っています。 当時は、男の子は坊主・女の子は肩につかない長さの髪で、ゴムで結ぶことも禁止されていました。 2年ほどかけて、全校の生徒の声を吸い上げ、校長先生と何度も話し合いました。 校則改正が実現できた時、とてもうれしかったことを思い出します。 チーム一丸となった生徒会でした。 ちなみに、クラブは卓球部に所属。父が小学校の時から卓球大好きだった影響でした。 週末になると父と市の体育館に出かけて、特訓してもらったことがとてもよい思い出となっています。 クラブでは、環境が良く自分のありのままを出すことができていた気がします。 ちなみに、小学校時代もクラスの班長・代表者・児童会の役員等をつとめました。

私立〇〇高等学校 普通科 / 1993年4月 〜 1996年3月

インターアクトクラブ(ボランティア・国際交流)・手話部に所属 この頃から、私の控えめだった性格が大きく変わります。 同じ価値観をもつたくさんの友達に巡り合えたことが大きく、女子校で、年齢的な発達としてはグループ化しやすい時期ですが、どのグループにも入っていくことができた友達の多い高校生活でした。 ●インターアクトクラブではすてきな先生に恵まれ、私が行きたいと思ったところへボランティアに行けるよう先生は交渉してくれました。一番仲の良かったBちゃんとほぼ一緒にあちこちの活動に参加しました。 ・作業所でのボランティア(畑作業・軽作業・昼食づくり・野菜の販売・バザーなど) ・現児童発達支援センターでのボランティア(親子通園の中での砂遊び・プール・着替えなど) ・特別支援学校でのボランティア(運動会・登山など) ・阪神・淡路大震災被災地でのボランティア(開いているお店のマップ作り) ・あしなが育英会の募金活動 → 何度も経験しているうちにスタッフとしてお手伝い ・あしながPウォーク参加 → 何度も経験しているうちにスタッフとしてお手伝い ・県の高等学校文化連盟主催の文化祭の裏方ボランティア ・県主催:高校生向けボランティア養成講座に参加 ・県主催:中学生向けのボランティア養成講座の各班に寄り添うサポーターとして参加(2泊3日) など ●手話部では高校側が、聴覚障害をもつ先生をクラブ担当として配置。 私はそこで、指文字をはじめ簡単な挨拶・簡単な会話などを学びました。 しかし簡単に手話ペラペラになれるわけではありません。夢ではありました。 一度、インターアクト部でも活動した、県主催の高等学校文化連盟の文化祭で挨拶をするC会長の手話通訳として舞台に立ったことがあります。 もちろん事前に読み上げる原稿をいただき、手話部の先生と猛特訓! 原稿通りには手話ができるようになって当日を迎えました。 するとなんと「挨拶する人が変わってるー!」。 C会長の通訳をするはずが、「C会長が都合で出席できず、代わりに私が来ました」と話すDさん。 そして話す内容も原稿と全く違うー! 「聞いてないよー」と思いながらもその場を取り繕うのに必死で、できる指文字と何とかわかる手話でその場を乗り超えて舞台から静かに去りました。 おそらく手話を必要としていた方には、全く届かなかっただろうなーと思います。でも必死さは伝わったと思いたい(^^ゞ 高校生活最後の卒業式後の教室で、私は急に先生から前に出てくるようにと言われました。 なにか言われるのでは…と心配しながら前に進んでいくと…、 先生はにっこにこの笑顔で「表彰状 星野あずみさま」と読み上げ始めました。 「あなたは『社会のために役立とう』という信念のもとに常に率先して学校・地域において積極的かつ継続的にボランティア活動に取り組まれました。 こうした不断の活動は他の生徒の模範になるとともにあなた自身のボランティアにかける灯がさらに社会を広く照らすことを祈念してここに表彰します」 市の青少年育成市民会議の会長さんからでした。 きっと担任かインターアクトクラブの先生のはからいだったのではと思っています(*^^*) クラスのみんなから盛大な拍手を受け、私はびっくりやらうれしいやら。 年齢を超えてたくさんの方からの学びがあった高校生活でした。

受賞歴・執筆歴・講演歴

- 講演

仕事を行う上で大切なこと(当事者向け) 2020年6月

- 講演

発達障害を持つ方の就労支援 講演+コンサル+事例検討会 2021年8月

- 受賞

ココナラランク♡ゴールド達成(ブロンズから飛び級しました) 2022年10月